“白”之变奏与现代主义之滥觞

|

姓名

|

汤茜童

|

学号

|

14300120067

|

院系

|

外国语言文学学院

|

|

修读课程

|

西方现代艺术:历史与理论

|

任课教师

|

沈建平

|

|

文章类型

|

课程论文

|

获奖情况

|

一等奖

|

教师推荐:

汤茜童同学《“白”之变奏与现代主义之滥觞》,以现当代艺术中的五件相关作品为例,探讨了“白色”在艺术中独特的知觉的、象征的/寓意的价值。论文建立在现代主义理论与批评的大量经典文献的阅读之上,在消化课程阅读文献的同时,写就这样一篇精彩纷呈的课程论文,显示了作者对课程内容的驾轻就熟,以及对课程精华的高强度和高效率吸收。

摘 要 :本文试图从5件具有主题相关性的现当代艺术作品出发,梳理格林伯格、罗森伯格和弗雷德各自的现代艺术批评理论以及由此引发的交锋,考察艺术批评和艺术创作之间的有机互动,以及现当代艺术的边界变化。

关键词: 形式批评;现代主义;极简主义;当代艺术

优美与崇高是西方艺术中一对古老的对题。这一对题最早由英国学者埃德蒙·伯克通过其1757年问世的论文《论崇高与美两种观念的起源》引入美学的范畴。优美关乎有形之物,而崇高则触及永恒和无界限之物。现代艺术可能从一定程度上远离了美这一概念,但崇高却一直在现代艺术的视线范围内,从未远去。白色是世间万物赖以生存的光的颜色。在艺术史的长河中,白色承载了太多人类对崇高的期望。追溯到艺术史长河的上流,古希腊纯白的雕塑被18世纪德国古典主义代表人物之一温克尔曼描述为“高贵的单纯,静穆的伟大”。但是史实则证明了古希腊雕塑原本是彩色的。后人却把褪色的雕塑打磨成白色,这种先入为主的做法影射了西方人对白色所象征的理念的渴望。以往西方传统绘画忌讳白色画布的外露,到了现代主义白色则占据画布空间。随着现代主义以来绘画材料和媒介的发展,白在色阶上进行更为细腻而丰富的变化,也在各类材料上展开,从架上颜料到柯布西耶的现代建筑,再到当代艺术的灯光装置。而在中国画的传统里,“留白”是一种常用的手法,留白之处尽是观者自由想象的天地。按照与白的对照,中国画里更有“墨分五色”的说法。

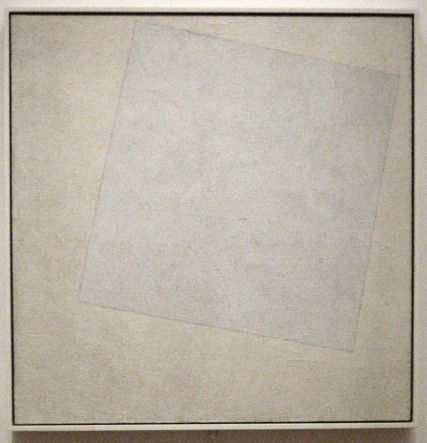

图1:济米尔·马列维奇,至上主义构成:白上白,1918年作

白色在马列维奇的创作下直接成为了主题。马列维奇的至上主义尝试始于1915年,先后经历了黑色、红色和白色阶段。1917年,俄国十月革命爆发。次年,马列维奇就试图以《至上主义构成:白上白》(图一)为更新的俄国社会提供了一种新的视觉语言来取代旧有美学。如果说最初的《黑方块》以绝对的黑色开启了至上主义的革命征程,经由中间的红色的革命阶段,1918年的《白上白》使得至上主义走向“纯粹效果”。[1]画中白方块模糊不清的边缘释放了画面空间,加之由其倾斜的姿态所带来的动感,一种“悬浮”(floating)和超然之感跃然纸上。《白上白》在舍弃色彩要素、具体对象和景深透视之后着眼于绘画本身的材质,犹如哲学家洛克所说的“白板”(tabula rasa)一般,清空过往艺术史对再现对象的执着。回看20世纪的艺术创作,60年代的极简主义实践呼应着20年代至上主义超前的视觉语言。“20世纪的艺术世界与革命政治的世界一直是彻底交织在一起的。”[2] 在新的政治现实——苏联集体主义的影响下,至上主义作为一种“绘画的新现实主义”有着宏伟目标,它关切全人类的未来。启至上主义之后、承极简主义之前的抽象表现主义,虽然从一定程度上与至上主义的视觉语言有共通性,但却有着坚定的个人主义立场。[3]

第二次世界大战之后艺术中心由巴黎转向纽约,一代人的战后焦虑经由美国抽象表现主义得以表达。艺术家们的创作回应着社会与政治变革。作为美国抽象表现主义的发言人,格林伯格和罗森伯格对抽象表现主义的讨论和界定可以说是一体两面。格林伯格强调为艺术的边界设防,他在《现代主义绘画》中定义现代主义:“现代主义的本质,在于以一个学科的特有方式批判学科本身,不是为了颠覆它,而是为了更为牢固地奠定它的能力范围。康德运用逻辑以确定逻辑的边界,尽管他从逻辑旧有的管辖范围撤回了不少,但在仍然属于逻辑的范围内,它的基础却更为坚固了。”[4]罗森伯格则说:“艺术在其古老的形式——对客体或对象的一种客观的分类——已经来到了它的终点,被没有边界的图像制作的大海吞没。”[5]他拓展艺术的边界,试图为艺术去定义化。人们可以从两人的理论所引发的争端中获得对美国抽象表现主义更为全面的认知。形式主义批评在格林伯格这里到达顶峰,虽然他于1960年才发表《现代主义绘画》一文阐明和总结他所认为的现代主义绘画最为核心的“平面性”观点。但是早在1939年于《党派评论》上刊登的《前卫与庸俗》中,格林伯格就提及了前卫艺术的专门化趋势:“前卫诗人或艺术家通过使其艺术专门化,将它提升到一种绝对的表达的高度—在这种绝对的表达中,一切相对的东西和矛盾的东西要么被解决了,要么被弃置一旁---以寻求维持其艺术的高水准。”在这一语境之下,高水准的艺术要追寻那些永恒和绝对的东西,而非任意和偶然。前卫艺术的这种专门化趋势最终会导向艺术对自身进行批判。后来,他在《现代主义绘画》中明确指出,艺术要走向独立就势必要从媒介出发进行自身批判,每一种艺术都要剔除掉不是由自身媒介带来的艺术效果或艺术体验,从而获得“纯粹性”。而绘画艺术最根本的媒介就是其“平面性”。如果说平面性是绘画的局限,那么现代主义绘画就是要在其局限中超越。

罗森伯格则于1952年在《美国行动派画家》一文中表态。罗森伯格激进地把画布视作一个竞技场,而非一个作画的平面。在这个竞技场上,艺术家不再创作画作,而是制造事件。艺术作品要让位于艺术事件。[6]他如此定义行动绘画:“行动绘画的发明意在抛弃对事物状态的再现,而衷情于在绘画的物质运动中实现这一状态。画布上的行动成了它自身的再现。”[7]同样是面对波洛克的绘画,格林伯格看到的是波洛克在他的满幅绘画(All-over)中给予画面每个部分以同等的地位,从而消解透视。而罗森伯格则注意到波洛克在作画过程中不仅用手还用身体,强调其动作的即时性和行动性。虽然格林伯格对现代主义绘画的解读相较于罗森伯格的“行动绘画”更为完善和更具有效性[8],但是罗森伯格所谓的“绘画越来越拒绝成为‘单纯’的绘画,并且已经开始从墙上走下来”[9]似乎预言了抽象表现主义之后的艺术的发展趋势。

而对这种趋势真正加以理论化和固定的是格林伯格形式批评的追随者——迈克尔·弗雷德,他于上世纪60年代走在了艺术现场的前沿。弗雷德和格林伯格一道都强调艺术的品质,也坚持各类艺术的相对独立和自主,对于他们而言只有形式主义传统能够区分品质。出于对品质的维护,弗雷德站在格林伯格的现代主义立场批判极简主义。早在格林伯格把现代主义绘画的形式问题归结于媒介时,他也同时突出了媒介(画布)的物性,并且也曾暗示或者间接承认这种物性也可以成为一件作品。“一张展开的或被钉起来的画布早已作为一幅画存在——尽管并不必然作为一幅成功的画。”[10]弗雷德更倾向于把极简主义称为实在主义。弗雷德在1967年发表的《艺术与物性》中提出“物性”(Objecthood)这一概念,他认为“无论如何,在实在主义对物性的支持——它似乎完全是以其自身的权利而称为艺术的——与现代主义绘画通过形状的媒介来击溃或悬搁它自身的物性这一自我强加的律令之间,存在着尖锐的对立。”[11]极简主义呈现的是物的状态,而“物性”的凸显需要“剧场性”的支持,因为“对实在主义艺术的经验则是对一个一定情境中的对象的经验”[12]。自身极为空洞的极简艺术作品必须借助于外部环境,借助剧场般的展示,才能触发观众产生有意义的体验。弗雷德比格林伯格更近一步的地方在于,弗雷德对观众也做出了要求。一方面,他不仅要求绘画自身不能借助环境,达到形式和内容上的纯粹,使得观众也只能用纯粹的视觉去观看,另一方面,观众也不能从环境中得到艺术体验。在艺术品-观众-艺术品所处物理空间这一三角关系中,格林伯格和弗雷德都不赞同艺术品和观众各自与艺术品所处的物理空间发生任何牵连。如果说“从作品中得到的东西,严格位于作品内部”[13],那么策展的重要性将大大降低。在今天策展的语境下,展览中每一件作品的含义不仅仅指涉其内部,也可能与与之相邻的作品或所处空间和光线氛围相关。早在1915年,马列维奇在展出其至上主义系列第一幅作品《黑方块》(图3)时,他就注意到了艺术作品和其所处物理空间的有机联系。在马列维奇看来,《白底上的黑方块》背后所象征的美学语言要取代旧有美学,他眼中的绘画革命就是用新塑造的物体来摆脱旧世界。所以这一幅作品在初次参展时,被悬挂在天花板和墙壁间。而在俄国家庭传统中,通常是圣像(icon)被置于这么一个居高的角落。由此看来,这幅作品所传达的含义就不仅仅是由作品传递的,它所处的物理空间对理解这个作品的含义也起到了重要的作用。

图2:1915年0.10展上马列维奇和其他艺术家的作品

图3: 卡济米尔·马列维奇,黑方块,1915年

图4:巴尼特·纽曼,声音,1950年作

巴尼特·纽曼于1950年创作的《声音》(The Voice)是一幅尺幅巨大(244.1 x 268 cm)、近乎全白的色域绘画。纽曼均匀地在白画布上覆盖了一层薄薄的蛋彩颜料和瓷漆,使得底下画布的物理特征清晰可见。它以极简主义的姿态,极端地强调了绘画基底的扁平形,有意提醒观者关注到绘画的二维性。画面右侧呈现着一道明度较暗的,被纽曼本人称为“拉链”(zip)的垂直长条色块。画布较浅的颜色使得单色区域得以越出画框向四面八方延伸,而“拉链”则是干净利落地穿越画布这一虚无地带。巴尼特·纽曼的空白作品,超越了格林伯格所强调的基底平面性这一范畴,还注意到了画面内部与画布边缘的关系。纽曼垂直而细小的“拉链”由于呼应着画框,而进一步明确了图画基底的物理特征。[14]在弗雷德看来,画家对画面内部和画布边缘的关系的处理开拓了现代主义绘画的“形状”问题。[15] 对“形状”的不同处理,区分了现代主义与极简主义。如果“拉链”被取消了,拉链与画框的呼应关系将会随之消失,而托尼·史密斯所谓的由“加框”带来的艺术品自成一体的世界也会消失殆尽。格林伯格评价纽曼的“空白”是“积极的”和“蕴含丰富的”。[16]纽曼的大面积色域蕴藏着一种精神性的存在。当观者近距离接触这幅作品时,无边的迷蒙虚空会让观者通达崇高的体验。1948年,他在杂志《虎眼》(The Tiger’s Eye)上发表了文章《崇高就是现在》(The Sublime Is Now)。对于他而言,美国的抽象艺术抛弃了欧洲艺术传统中对美的追求,艺术在美国通达崇高。他在文中写道:“我相信在美国,我们当中的一些人,不被欧洲文化重负所羁绊,然后一直找寻答案。 他们完全否认艺术和美的联系,也否认以往人们找寻艺术的地方。现在的问题在于,如果我们生活在一个没有任何传奇或神话能被称作崇高的时代,如果我们拒绝承认纯粹关系中有任何上升,如果我们拒绝栖居于抽象之中,我们又如何创造崇高艺术?“[17]

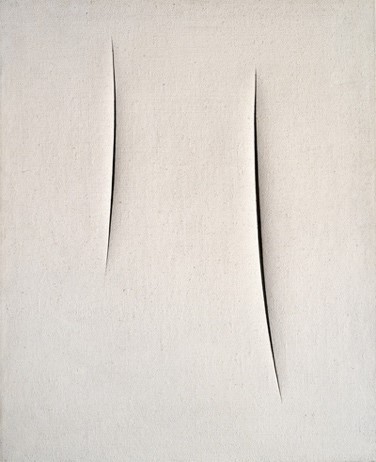

图5: 卢西奥·封塔纳,Concetto Spaziale, Attese,1959年作

抽象表现主义之潮过后,抽象艺术的实践变得不再局限于二维平面媒介,而是应允多种维度的艺术表达。阿根廷籍意大利艺术家卢西奥·封塔纳(Lucio Fontana)于1958年起,开始径直划破画布。他的实践毫无疑问响应着大洋彼岸的极简主义。在利用空间和光线以及拒绝平面带来的错觉的问题上,极简主义都给了他启发。《Concetto Spaziale, Attese》的整个画面仅用白色铺陈,封塔纳在他全白的画布上留下了“行动”的刻痕,使得整个作品带有了“行为艺术”的意味。他的“行动”比波洛克的“滴撒”更为外显。这些刻痕在破坏格林伯格所珍视的“媒介”即画布平面的同时,也开拓了一个纵深的空间。封塔纳说:“宇宙的发现是新维度的开启。它是永恒的:因此我刺穿那个作为所有艺术的基础的画布,然后创造一个永恒的维度。”[18]观者仿佛能感受到一个存在于画布背面的无垠和未知的世界。纯白的画布与暗藏其中的昏暗空间形成了强烈的对比,而白色画布又能够随意接收其所处空间的光与影,当观者在不同时段走入作品所处的空间或者转换不同的观赏距离和角度时,都可能会对画作产生不同的体验。在封塔纳这里,观者的体验虽仍是从作品内部获得的,但此时作品内部已不仅限于画布平面,还涵盖了画布背后的未知空间。封塔纳同系列作品中刻痕的重复以及画布物性的呈现,都呼应着唐纳德·贾德(Donald Judd)在1964年的《特定物体》(Specific objects)中提出的观点:“从本质说来说,实在空间比在平面上作画更为有力和具体。”[19]虽说封塔纳的实践再度开启了被抽象表现主义压制的深度空间,但是这些划痕营造出来的艺术体验却有别于由西方传统透视法所虚构的三维空间。

图6: 詹姆斯·特瑞尔,APANI,2011年作

作为上世纪60年代美国“南加州光与空间运动”的代表艺术家,詹姆斯·特瑞尔的装置艺术犹如一幅占领空间的极简主义绘画。他把光本身作为艺术主题,把艺术实践植根于观众的视觉感知。特瑞尔本人使用德语词“完整场域”(Ganzfeld)这一概念来诠释他的这一系列作品。[20]这一概念最早被德国心理学家沃尔夫冈·梅茨格(Wolfgang Metzger)提出,用来描述那种丧失对深度空间的感知、如同雪盲般的体验。在特瑞尔作品的语境之下,观者会强烈地感受到展览空间深度的缩减乃至消失。特瑞尔强调观者的角色,希望由观者去重新构筑其所见的现实。正如他所言“我的工作更多的是关于你的观看而非我的观看,虽然它是我观看的产物。”[21]当特瑞尔还在加州大学欧文分校攻读研究生时,他读到了迈克尔·弗雷德批判极简主义的文章。弗雷德评价极简主义先驱唐纳德·贾德的作品犹如“单薄和脆弱的投影幻灯片”,也正是这一评价启发了特瑞尔。[22] 只是他不把现实物体而是把光投影到展览空间当中,而光本身其实并无物性可言。因此,弗雷德所认为的,因为物体本身的空洞而需借助环境产生意义的理论,就在特瑞尔的艺术作品中失效了。

图7: 池田亮司,test pattern [100m version],2013年作

相较于特瑞尔,池田亮司的声音视觉艺术借助抽象的数字,给观者的体验添加了一个维度,即听觉的维度。山田正亮的极简主义画布仿佛在池田亮司这里被放倒,而观者则继而被邀请走入这一崇高的景观中。他规模巨大的动态影像声音作品,全身心地包裹着观者,使其体验性达到了极致。在现代社会中,我们每个人的身份和行为记录都被复杂的数据支撑着,池田亮司则是以一种单一和重复的形式隐喻和可视化了这一事实,因为作品背后实则为一串串复杂和理性的数字。在古典时代,通常是宗教意象带给人类以崇高体验,到了18世纪,北方浪漫主义绘画则“在世俗中追求神圣,并在经验中找寻超验”[23]。在今天,经过宗教的退位、人类城市生活与自然的疏远,诸如“崇高”之类的字眼似乎已成为人类不可承受之重。令人生畏的不再是神秘而不可测的神和自然,而是现代人被高度理性的海量数据裹挟的事实。

白色之于马列维奇是纯粹,之于纽曼是无限。封塔纳说白色是“最纯洁的颜色,最不复杂,最容易去理解的”[24]。白色在特瑞尔和池田亮司的作品中则更像是一种萦绕的静穆气氛。上述作品对超越性存在的追求挑战了人有限的感知能力, 并拓宽了白色的形式与内涵。从马列维奇和纽曼静观式的架上画到封塔纳突破架上的划痕,再到特瑞尔和池田亮司用空间营造场域,每一个时代艺术家的创作都在回应理论和推进理论。极简主义打破了形式主义在绘画和雕塑中的刻板框架,并打开了观众与其周边环境直接对话的可能性。从某种程度上来说,现代艺术在体验方式上还是与古典艺术相通的,两者所要求的都是康德式审美静观。现代艺术家们在经历了马克斯·韦伯(Max Weber)所说的“意义的失落”之后,要像从虚无中创世那样创造一切。当代艺术作品则更像是一个磁场框架,观者把其体验放入到这一框架之中。作品真正完成之时是观众的进入和由此而造就的多面性。

参考文献:

[1] 沈语冰. 20世纪艺术批评[M]. 中国美术学院出版社, 2003.

[2] 沈语冰. 艺术学经典文献导读书系:美术卷[M]. 北京师范大学出版社, 2010.

[3] 哈罗德·罗森伯格, 叶丹. 美国的行动画家[J]. 国外社会科学文摘, 1962(6).

[4] 弗雷德. 艺术与物性[M]. 江苏美术出版社, 2013.

[5] 格林伯格. 艺术与文化[M]. 广西师范大学出版社, 2009.

[6] 罗伯特・罗森布卢姆. 现代绘画与北方浪漫主义传统[M]. 广西师范大学出版社, 2003.

[7] Malevich K.S. Suprematism, 34 drawings[J]. Gordon Fraser Gallery, 1976.

[8] Newman B, O'Neill J P, Mcnickle M. Barnett Newman: selected writings and interviews[M]. Knopf, Distributed by Random House, 1992.

[9] Lucio Fontana cited in Exhibition Catalogue, Solomon R. Guggenheim Museum, Lucio Fontana, Venice and New York, New York 2006,

[10] Thomas Kellein, Donald Judd: Early Work, 1955-1968, New York: D.A.P., 2002. Originally published in Arts Yearbook 8, 1965.

[11] Turrell J. Ganzfeld[EB/OL], [2018.06.20], http://jamesturrell.com/work/type/ganzfeld/

[12] Turrell J. Introduction[EB/OL], [2018.06.20], http://jamesturrell.com/about/introduction/

[13] Gayford M. Enlightened Spaces[J].2014.

[14] Lucio Fontana, quoted in Enrico Crispolti, Lucio Fontana: Catalogo ragionato di sculture, dipinti, ambientazioni, Skira, Milan 2006.

图片来源:

1. 卡济米尔·马列维奇《至上主义构成:白上白》1918年作©Museum of Modern Art

2. 1915年0.10展上马列维奇和其他艺术家的作品©Wikipedia

3. 卡济米尔·马列维奇《黑方块》1915年©Tretyakov Gallery

4. 巴尼特·纽曼《声音》1950年作©Museum of Modern Art

5. 卢西奥·封塔纳《Concetto Spaziale, Attese》1959年作©Mart, Museum of modern and contemporary art of Trento and Rovereto

6.詹姆斯·特瑞尔《APANI》2011年作©James Turrell

7. 池田亮司《test pattern [100m version]》2013年作©池田亮司,photo: Wonge Bergmann

[1] 马列维奇在《Suprematism,34 Drawings》中解读了他不同颜色的方块:“黑色是节制的标志,红色是革命的信号,而白色则有着纯粹的效果。”参见Malevich K.S. Suprematism, 34 drawings[J]. Gordon Fraser Gallery, 1976.

[3] 罗森伯格在《美国的行动画家》中写道:“在美国的先驱者中,我们将看到,名辞不是由艺术控制,而是由个别画家控制的。他们的共同认识只是表现在他们的个别实践上。”而格林伯格也在《现代主义绘画》中提及:“现代主义者的直接目标过去首先是个人目标,现在仍然如此,而他们作品的真实性及其成功首先还是个人的真实性和个人的成功。”参见 哈罗德·罗森伯格, 叶丹. 美国的行动画家[J]. 国外社会科学文摘, 1962(6).第29页 与 沈语冰. 艺术学经典文献导读书系:美术卷[M]. 北京师范大学出版社, 2010.第274页。

[4] 沈语冰. 艺术学经典文献导读书系:美术卷[M]. 北京师范大学出版社, 2010.第269页。

[5] 转引自《20世纪艺术批评》沈语冰. 20世纪艺术批评[M]. 中国美术学院出版社, 2003. 第191页。

[6] 哈罗德·罗森伯格, 叶丹. 美国的行动画家[J]. 国外社会科学文摘, 1962(6).第29页。 .

[7] 沈语冰. 20世纪艺术批评[M]. 中国美术学院出版社, 2003. 第191页。

[8] 弗雷德. 艺术与物性[M]. 江苏美术出版社, 2013.第399页。

[9] 沈语冰. 20世纪艺术批评[M]. 中国美术学院出版社, 2003. 第189页。

[10] 转引自弗雷德. 艺术与物性[M]. 江苏美术出版社, 2013.第160页。

[16] 格林伯格. 艺术与文化[M]. 广西师范大学出版社, 2009.第302页。

[18] Lucio Fontana cited in Exhibition Catalogue, Solomon R. Guggenheim Museum, Lucio Fontana, Venice and New York, New York 2006, p.19.

[19] Thomas Kellein, Donald Judd: Early Work, 1955-1968, New York: D.A.P., 2002. Originally published in Arts Yearbook 8, 1965.

[22] Gayford M. Enlightened Spaces[J].2014.

[23] 罗伯特・罗森布卢姆. 现代绘画与北方浪漫主义传统[M]. 广西师范大学出版社, 2003.第3页。

[24] Lucio Fontana, quoted in Enrico Crispolti, Lucio Fontana: Catalogo ragionato di sculture, dipinti, ambientazioni, Skira, Milan 2006, p. 78.