|

姓名

|

徐玮良

|

院系专业

|

外文学院英语系

|

|

学号

|

17300120169

|

任课教师

|

沈语冰

|

|

课程名称

|

西方现代艺术:历史与理论

|

|

论文题目

|

面具、物与空间——论毕加索的“眼睛”

|

面具、物与空间

——论毕加索的“眼睛”

【摘要】

本文选取毕加索从二十世纪初至三十年代具有代表性的绘画作品,以画面中的“眼睛”为线索,从“眼睛与面具”、“眼睛与物”和“眼睛与空间”三个角度,探讨在“眼睛”背后,毕加索在绘画中对人、物与空间三者关系的表现。本文认为,在这一时期的作品中,追求内心“真实”的毕加索通过眼睛包裹住了“物”这个核心,借助与其之间的相互观看,在其周围构建了私人的绘画空间。随着对“物”与“真实”之探索的不断深入,这个空间开始寻求扩充。眼睛是连接毕加索内心之“真实”与“物”的渠道,也是空间扩充过程中十分关键的指示。

【关键词】

毕加索;眼睛;面具;物;空间

【正文】

二十世纪初至三十年代,毕加索对绘画中的人、物与空间关系的表现颇多。艺术史家T.J.克拉克曾提出以毕加索对“真理”的追求来理解这种关系[1],本文则尝试从图像切入来分析。“眼睛”作为毕加索作品中一个重要主题,在其绘画发展的过程中占有关键地位。本文将结合毕加索从二十世纪初至三十年代的作品,从“眼睛与面具”、“眼睛与物”和“眼睛与空间”三个角度,试论述在“眼睛”背后,毕加索在绘画中对人、物与空间三者关系的探索。

一、眼睛与面具

1906年之前,天才毕加索随家人辗转多地,从马拉加到巴塞罗那,再到马德里和巴黎,但却总能以他卓越的绘画才能在当地迅速立稳脚跟。他曾在四只猫咖啡馆与卡萨斯(Ramon Casas)竞赛,一口气创作出超过350幅肖像画[2],但在1906年为美国文学家、收藏家格特鲁德·斯泰因(Gertrude Stein)画肖像时,他似乎头一次遭遇到了困难。在吸收了伊比利亚雕像的人物造型后,他创作出这样一个前所未有的女人形象(图1):她有硕大而平坦的额头,高耸得有些诡异的鼻梁,特别是有一双上下交错的、远大于实际的、“眼睑像杯沿”[3]的眼睛——这位“体块硕大的矮个子女人”[4]似乎用一张面具遮住了自己的脸。在这一年,毕加索创作的人物的面部都开始显得不够“自然”而与身体脱节,面具式的脸成为这一时期他笔下人物的显著特征(图2)。

为人物添上面具总是为了遮挡些什么。或许是格特鲁德的男人气概让毕加索这个有强烈自尊心的人感到被威胁[5],或许是她如马奈《奥林匹亚》中妓女般直射出来的眼神让他感到被冒犯,又或许是她的“强烈凝视”让他认为自己遭到了“视觉性的强奸”[6],所以其面部才被隐藏起来。面具起到保护画家之作用的说法,或许可以被推广到每一个人物身上,但当被画上面具的人成为画家自己的时候(图3),特别是当这面具的一只眼睛被“挖走”(图4)、甚至两只眼睛都变成黑洞(图5)的时候,它又在遮挡些什么呢?

本文认为,面具和那失去的眼睛代表了画家向自己内心的转向,与其说眼睛是被“挖走”,倒不如说是“陷入”内心之中。毕加索对失明似乎有一种奇怪的向往之情,他认为“应该把画家的眼睛剜掉,就像对待红腹灰雀那样,以便让它们唱得更动听”[7]。灰雀唱歌并不需要眼睛,但画家的创作却离不开眼睛。毕加索这一看似矛盾的判断在提醒我们,他并不以画家自居,或者说,并不以古典意义上的画家自居。从这时开始,古典画家一直遵循的套路开始被毕加索有意识地打破了,伊比利亚雕像教给他的并不是另外一套可以直接复制的绘画方法,而是“众所周知的人体比例”是可以根据画家感受到的“真实”而被改变这一事实[8],毕加索敏锐地察觉到了伊比利亚雕像的艺术语言背后的思维方式,并将其运用到了人们熟悉的、古典式的句法之中[9]。1906年开始出现的自画像“面具”,正是这样一种实践,它并非为了遮挡,而是宣告了毕加索自此开始要摒弃对“逼真”的追求,而转向对“真实”的描绘。位于他内心“真实”之核心的,正是贯穿其之后二十年绘画的“物”。

二、眼睛与物

同样是1906年。毕加索与费尔南德·奥利维亚(Fernande Olivier)在这年夏天前往西班牙格赛尔(Gósol)度假,并在那之后的三年中首次较为严肃地开始创作静物画,如1906年的《玻璃器皿》(图6)。值得注意的是,毕加索的

静物画似乎都具有拟人化的倾向,《玻璃器皿》中左侧高高翘起的、尖利的壶嘴似乎急待倾出其中的液体,与右侧圆润的瓶体和乳房般的杯盖形成强烈的反差,这似乎在暗示男女的性器官[10]。再如,列奥·施坦伯格评价1908年的《有头盖骨的组合》(图7)中的头盖骨为“象征性的”、“塞尚式的”[11]。毕加索这一时期的静物画的确与塞尚的十分相似,这既表现在苹果、透明水杯、高脚果盘等静物的选择上,也表现在象征性上——与塞尚的苹果背后的性隐喻类似[12],毕加索的静物中也强烈表明着画家本人的在场,头盖骨就是一个赤裸裸的暗示。

在分析立体主义时期(1910-1912),毕加索一直在垂直方向(模仿现实的方向)上探寻“物”的命题;在1917年为芭蕾舞剧《游行》(Parade)担任美术指导后,毕加索似乎受到启发,开始在水平方向——以横向的桌面为主要舞台——对“物”进行更为细致的研究[13]。1924年的《曼陀铃与吉他》(图8)标志着这一研究达到了高潮。画面中极为显眼的,便是由曼陀铃、吉他和桌腿组成的一个巨大的面部图像,在这里,“物”具有了类似人的形态。这幅作品无疑是对毕加索观看“物”的一次大总结,它表明,毕加索不仅想要细致地、多层次地创作出“真实”的图像(如他在分析立体主义时期所做的),也更想要在拟人化的道路上再进一步,与“物”产生共情(empathy),从而实现从“物”的主观视角进行绘画(如他晚年画的那些“fizgig”)[14]。可以说,《曼陀铃与吉他》中,两只空洞的眼睛面向画家,形成一种凝视,且正是在这种凝视之中,画家确定了自己内心“真实”之所在。

但这种凝视并非是存在于两个对立的主体间的。如拉康指出,在所有主体观看的背后有一种在暗中支配的力量,它主宰着主体“看”的行为之发生[15]。在这里,这个“暗中支配的力量”就是毕加索本人。他以内陷的、强大的双眼,紧紧将他所面对的“物”包裹在内心的“真实”之中。《曼陀铃与吉他》中由曼陀铃和吉他的音孔拼凑出的、类似“眼睛”的部位,并非是真正的双眼,而只是两个漆黑的空洞而已——它们构成了一个“物的面具”。从这个角度来说,从最初的拟人化倾向,到后来的“共情式静物画”,毕加索都从未改变过“物”,恰恰相反,他在持续观看和绘画中反复强调“物”的自在性和可靠性,甚至通过将“物”编排成为一个面具来确认它的物性存在[16]。此处的“面具”不禁让人回到了毕加索先前的肖像画,他似乎在暗示,“物”即是人的一部分,或者说,《曼陀铃与吉他》之面具背后那开放的外界,正是人内心的“真实”,其核心就是画面 中的“物”。

另一方面,“物”不是单纯作为物出现的,它以一种“物的扩充”创造了空间,不断贴合连接它与人的那个面具,且这个空间作为一个“总体对象”(total object)充盈了毕加索的内心[17]。《曼陀铃与吉他》中,那种如先前静物画(图9)中一般,看起来坚硬的、甚至僵硬的确定性消失了,取而代之的是一种流动的不确定性,仿佛画家将多个平面压缩到了一起,并把其中所有的“物”一把扬起,使它们都散布在一个十分狭窄的空间中。“物的扩充”使得单纯的物(object)与空间(space)相融合,从而创造出“总体对象”,“物”在毕加索内心的“真实”中即以这样一个占据空间的形象存在。

T. J. 克拉克认为,毕加索的立体主义所代表的现代主义,是十九世纪的、波西米亚式的现代主义,它强调并必需一个空间,毕加索的绘画就发生在这样一个空间之中[18]。毫无疑问,一个有限的、可控制的空间对毕加索来说是十分重要的,但随着他对内心“真实”中的“物”之长久而压迫性的凝视,其本来所占据的“总体空间”被压缩而变得平面,于是他开始寻求解决方法,以这个空间的有限性直面外部世界之无限性,正是在这种直面之中,他实现了对自身的超越[19]。

三、眼睛与空间

毕加索的绘画空间既然被囊括在他作为一个绘画主体的内心之中,其必然是有限的。首先,从二十世纪初开始,我们可以看到毕加索不断尝试为这个空间加入一些元素来填充它。1906至1907年,在引入伊比利亚雕像式的人物面具后,毕加索摆脱了他之前一直遵循的想法,即将绘画空间看作是现实空间的延续[20],转而开始构造独特的绘画空间。随后,从《桌子上的面包、盘子与水果》(图9)开始,空间中的“物”开始增多,或开始具有一定的背景。经过1910至1912年竖向的空间探索,到1920年前后,横向的空间舞台开始与背后张开的窗户形成呼应。由于毕加索内心空间的有限性,当舞台上的“物”(或他凝视的“物”)逐渐增多,由于画布的确定,其必然要在深度上进行收缩,从而更靠近绘画的“平面性”[21];特别是二十年代当舞台的主角由“物”变成“人”时,这种平面性达到了较为极端的状态,这也标志着他在这一方向上空间探索的终结。

《曼陀铃与吉他》(图8)已经展现出了一种压迫感,画面中如此多“物”既被画布表面所禁锢,又被其背后具有深度的阳台所渗透,而“物”被推压所形成的面具图案,更展现出一种“既是表面又是深度的荒谬感”[22]。1925年的作品《三位舞者》(图10)中,舞台的主角由曼陀铃、吉他等“物”变成了“人”,整个画面看起来更为拥挤;在重压之下,舞者似乎变成了某种怪物,且精神上也显得被压迫而变得癫狂。到了《画家与他的模特》(图11)中,这种平面的压迫感变得十分强烈,人物背后可以提供深度的阳台也消失了,他们站在一堵墙前面,模特被压成了怪物,五官似乎被挤到了胸口,而乳房似乎变成了鼻子;画家则成为了纯线条,在与1906年的《自画像》(图3)对比之下显得十分恐怖,只有他们面前的聚光灯还能勉强供给呼吸。再后,《画室》(图12)中的人物达到了平面性的极限。所有“物”和“人”都变成了规则的线条;最为特别的是,人物的面部出现了毕加索作品中极其罕见的三只眼睛,这似乎是能证明画面中的形状是“人”的唯一证据。最终,《人物与侧面》(图13)对绘画空间在平面性方向的发展画上了句号,一个三只眼睛的“形象”(或许不再能称为“人”了)作为一张纸被贴在了窗户旁,就此死去了。眼睛在这个过程中对空间的变化起到了暗示作用,特别是在最后,第三只眼睛似乎成为绘画空间苟延残喘的最终标志。

.JPG)

.JPG)

.JPG)

再向前一步——应该可以预测——立体主义的作品就变成了纯几何式的图画,那种本雅明所鄙视的需要一个名字和解释的图画,到那时它便成为单纯的线条式的非艺术作品了[23]。然而,毕加索没有终止于此,他对于扩充在自己掌控下的空间具有很大的野心。通过作品可以看到,当先前对空间的填充最终引向了极端的平面性时[24],毕加索开始寻求出路,采用另外两种方法来扩充他的绘画空间,即将内心的空间向外界开放和从不同侧面来描绘这一空间。

.JPG)

一方面,长期在属于自己的、有限的绘画空间中工作的毕加索,在凝视内心之“物”并使其空间压缩至临界时,开始尝试将自我的空间向外界开放,这主要表现在他超现实主义时期的作品中。如《坐着的浴者》(图14)和《海边的人物》(图15)等作品,都将绘画的空间由室内挪至海边,这极大扩充了毕加索可以进行创作的绘画空间。但很明显,他并不习惯这样一个没有实际的“物”的空间,所以其中的人物都十分怪异,最大的特点便是极具实感的身体,这些身体都是由可触可感的“物”拼凑而成的,毕加索在这里“注重于把身体视为松散的组装,或者侧重于把身体视为各种部件构架,这些部件通常指的是那些现有的物体”[25],这一定程度上弥补了毕加索无所依靠的绘画心理。但他最终实现了空间上的超越,成功将自我包裹的空间范围大大扩大了——《格尔尼卡》(图16)就是胜利的宣言。T.J.克拉克指出,政治性的题材和死亡的主题逼迫毕加索走向公共空间[26]。画面的右侧是原本属于毕加索的空间,那扇门或那扇窗真正打开了,拖着受伤的腿的女人、举着火炬的女人都从这一空间中逃脱出来,进入那个充斥着动物、混乱和死亡的世界。这世界的形象既是毕加索对现实中小镇轰炸的描绘,也是他对内心空间以外的外部世界的印象。但现在,世界的上方有了一盏灯,它“作为一双全能的眼睛而存在”,比太阳还要更强大,因为在“灯眼”这一全能的视觉器官中,一个“被照亮的、永远没有阴影”的世界呈现在了画面之中[27]。在先前的尝试中,眼睛是失败的最后一击;但这一次,眼睛与光明结合在了一起,它最终使得毕加索如举着火炬的女人一般,超越了自己的绘画空间,进入更为广阔的世界。

.JPG)

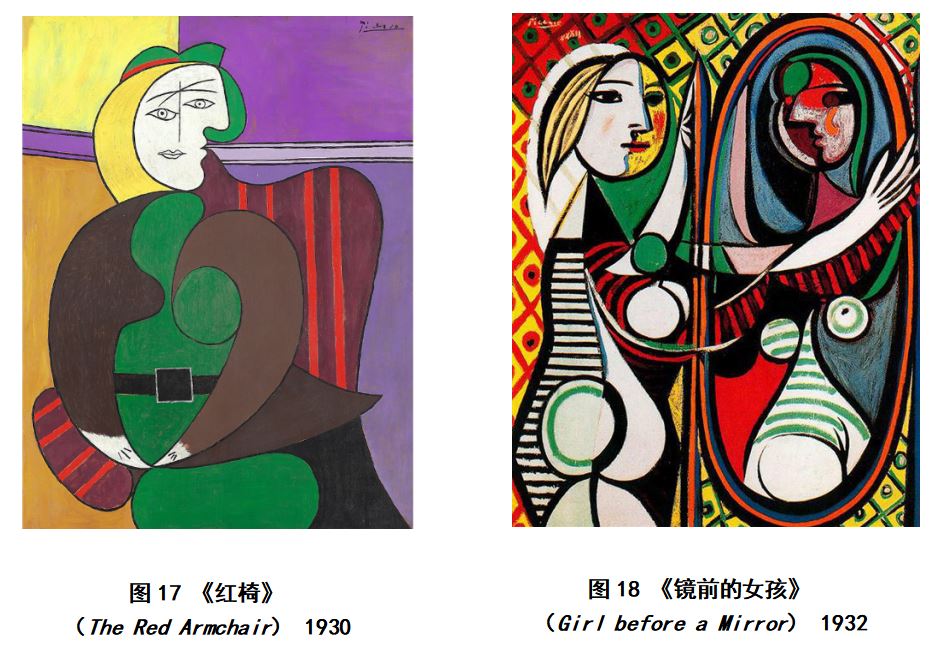

另一方面,毕加索也同时在尝试从不同侧面来描绘空间,在多视角中实现绘画空间的扩充。如《红椅》(图17)和《镜前的女孩》(图18)等作品中,出现了毕加索极具特色的“双面脸”,这正是他尝试从不同空间侧面来表现其中的人物,特别是以人物的眼睛作为切入点,从而扩大绘画空间的做法,是其对立体主义绘画方法的进一步超越[28]。在三十年代及之后的很长一段时间中,毕加索都在不断实践这种方法,创作出如《阿尔及利亚女人》系列变体画等出色的作品。在这个方向的探索中,眼睛同样是十分重要的、作为空间扩充之指示的存在。

四、总结

本文主要选取了毕加索从二十世纪初至三十年代的绘画作品,以“眼睛”作为主线,从“面具”、“物”和“空间”三个切入点进行了分析,论述了毕加索对人、物与空间三者关系的持续探索。从1905年的肖像画起,毕加索以面具和内陷的双眼宣告向他向内心的转向。若说从前他是在观看身外之物并创作“逼真”的绘画,从这时起,这位绘画的“国王”选择将这些“物”放在手心,仔细观察,描绘内心的“真实”。对“物”的绘画即从这时起步,这些“物”逐步卸下坚硬的外壳并开始与周围的空间融合,形成不可分割的“总体对象”。这其中暗含了毕加索对空间的探索。长久且压迫的凝视让“物”变薄了,第三只眼睛宣告空间变为了平面,他开始寻求出路。无论是面向外界的开放,还是多个侧面的汇集,全能的灯眼和正侧的双眼都充当了重要的节点。在毕加索对人、物与空间关系的探索中,眼睛既是连接人与物的主要渠道,也是空间扩充之路上醒目的指示牌。

本文尝试说明,在毕加索从二十世纪初至三十年代的作品中,画家本人对内心“真实”的追求将“物”作为核心,通过与其之间的相互观看,在其周围构建了有限的、私人的绘画空间。随着对“物”与“真实”之探索的不断深入,这个空间开始寻求扩充,而眼睛成为了连接三者的有效线索。绘画像是毕加索手中的一个悠悠球,“物”就是旋转着的悠悠球,眼睛则是那根线。他不断向更深处的空间抛出悠悠球,却一直通过这根线将球牢牢握在手中,并保留着随时收回它的权利——毕加索始终渴望在如此游戏中感受“物”与“真实”。

【引文注释】

注[1][20][26] Clark, T. J. Picasso and Truth: From Cubism to Guernica[M]. Princeton University Press, 2013.

注[2][4][7][10] 约翰·理查德森,孟宪平译. 毕加索传(卷一)[M]. 浙江大学出版社,2016:195-214, 537, 372, 587.

注[3] Sweeney, J. J. Picasso and Iberian Sculpture[J]. The Art Bulletin, 1941, 23(3):191-198. 转引自Pierson Dixon. The Iberians of Spain[M]. Oxford University Press, 1940:124.

注[5] Lubar, R. S. Unmasking Pablo's Gertrude: Queer Desire and the Subject of Portraiture[J]. The Art Bulletin, 1997, 79(1):56-84.

注[6] “在安达鲁西亚,眼睛相当于性器官……过于强烈地凝视一个女性相当于视觉性的强奸”。(约翰·理查德森,孟宪平译. 毕加索传(卷一)[M]. 浙江大学出版社,2016:17.)

注[8] Fry, E. F. Picasso, Cubism, and Reflexivity[J]. Art Journal, 1988, 47(4):296-310. 另参见列奥·施坦伯格,沈语冰、刘凡、谷光曙译. 另类准则:直面20世纪艺术[M]. 江苏美术出版社,2013:192.

注[9] Gopnik, Adam. High and Low: Caricature, Primitivism, and the Cubist Portrait[J]. Art Journal, 1983, 43(4), The Issue of Caricature:371-376.

注[11] 列奥·施坦伯格,沈语冰、刘凡、谷光曙译. 另类准则:直面20世纪艺术[M]. 江苏美术出版社,2013:142.

注[12] 关于塞尚的苹果之性隐喻的论述,参见迈耶·夏皮罗, 沈语冰、河海译. 塞尚的苹果:论静物画的意义[A]. 现代艺术:19与20世纪[M]. 江苏凤凰美术出版社, 2015.

注[13] 列奥·施坦伯格在《另类准则》一文中提到,垂直式的画面是对现实的一种直观模仿,平台式的画面不再是垂直模仿现实,而成为某种文化的东西。参见列奥·施坦伯格,沈语冰、刘凡、谷光曙译. 另类准则[A]. 另类准则:直面20世纪艺术[M]. 江苏美术出版社,2013

注[14] 列奥·施坦伯格在《毕加索的终结游戏》(“Picasso’s Endgame”)一文中考察了毕加索晚年的一些裸女绘画,并将这些女人用英文单词“fizgig”称呼,认为她们是毕加索的自我救赎和保护,他期待从这些画中找到自我的存在。参见Steinberg, Leo. Picasso’s Endgame[J]. October, 1995(74):105-122.

注[15] 吴琼. 他者的凝视——拉康的"凝视"理论[J]. 文艺研究, 2010(04):35-44.

注[16] 关于物的可靠性和物性存在,参见海德格尔,孙周兴译. 艺术作品的本源[A]. 林中路[M]. 上海译文出版社, 2008.

注[17] 关于“总体对象”的论述,参见克莱门特·格林伯格,沈语冰译. 论自然再现代主义绘画中的角色[A]. 艺术与文化[M]. 广西师范大学出版社, 2009.

注[18] T.J.克拉克在2009年所作的主题为《毕加索与真理》(“Picasso and Truth”,A. W. Mellon Lectures in the Fine Arts)的讲座中提出,毕加索的现代性追求是面向十九世纪的,是波西米亚式的,基本发生在一个“房间-空间”(“room-space”)之中,因此他认为,以物形成的这样一个面具背后就是毕加索无法把握,甚至有些抵触的外部空间。参见Clark, T. J. Picasso and Truth: From Cubism to Guernica[M]. Princeton University Press, 2013.

注[19] 如下文所述,这种超越性既表现为毕加索一直以来有限的绘画空间在面对外部世界之无限性时,产生的一种超越性领会(如他超现实主义时期的许多作品),以及在这之中使个体的审美材料具备了公共意义(如《格尔尼卡》);也表现在二维的绘画实践中用三维的方式来理解和表现物体,即从多个视角同时展现物体,揭示其真实(如他标志性的双面脸)。关于艺术之超越性的论述,参见王德峰. 艺术哲学[M]. 复旦大学出版社, 2005.

注[21] 有关绘画平面性的论述,参见克莱门特·格林伯格. 现代主义绘画[A]. 沈语冰、张晓剑主编.20世纪西方艺术批评文选[M]. 河北美术出版社, 2018.

注[22] 列奥·施坦伯格,沈语冰、刘凡、谷光曙译. 毕加索的窥寐者[A]. 另类准则:直面20世纪艺术[M].江苏美术出版社,2013.

注[23] Bourneuf, Annie. “Radically Uncolorful Painting”: Walter Benjamin and the Problem of Cubism[J]. Grey Room, 2010(39):74-94.

注[24] 在笔者看来,极端的平面性即成为了抽象绘画,如蒙德里安的作品,但毕加索对纯抽象作品并不感兴趣,他想要的是可辨识的、可触摸的、可纳入自己绘画空间的“物”,而非抽象的概念。

注[25] 罗莎琳·克劳斯,周文姬、路珏译. 前卫的原创性及其他现代主义神话[M].江苏凤凰美术出版社,2015:14.

注[27] 列奥·施坦伯格,沈语冰、刘凡、谷光曙译. 《阿尔及利亚女人》与一般意义上的毕加索[A]. 另类准则:直面20世纪艺术[M].江苏美术出版社,2013.

注[28] 如果先前在平面性的发展方向上,毕加索注重于从某一个空间视角来凝视他内心的“物”的话,“双面脸”则意味着他有意识地从多个空间角度来侧写这些“物”(或“人”),并如列奥·施坦伯格所说,“在一个整合的形式中调和巨大的、可以辨识的不同侧面”。同时从多个空间角度来侧写物是对同时表现物的多个侧面的一种超越,因为这里包含了一种空间上的进步。

【参考文献】

[1] 约翰·理查德森,孟宪平译. 毕加索传(卷一)[M]. 浙江大学出版社, 2016.

[2] 列奥·施坦伯格,沈语冰、刘凡、谷光曙译.另类准则:直面20世纪艺术[M].江苏美术出版社,2013.

[3] 沈语冰、张晓剑主编.20世纪西方艺术批评文选[M]. 河北美术出版社, 2018.

[4] 沈语冰编.艺术学经典文献导读书系:美术学[M]. 北京师范大学出版社, 2010.

[5] 克莱门特·格林伯格,沈语冰译. 艺术与文化[M]. 广西师范大学出版社, 2009.

[6] 迈耶·夏皮罗,沈语冰、河海译.现代艺术:19与20世纪[M]. 江苏凤凰美术出版社, 2015.

[7] 罗莎琳·克劳斯,周文姬、路珏译. 前卫的原创性及其他现代主义神话[M].江苏凤凰美术出版社,2015.

[8] 海德格尔,孙周兴译.林中路[M]. 上海译文出版社, 2008.

[9] 王德峰.艺术哲学[M]. 复旦大学出版社, 2005.

[10] 吴琼. 他者的凝视——拉康的"凝视"理论[J]. 文艺研究, 2010(04):35-44.

[11] 沈语冰. 是政治,还是美学?——T.J.克拉克的艺术社会史观[J]. 文艺理论研究, 2012, 000(003):12-16.

[12] 沈语冰.现代艺术研究中的范畴性区分:现代主义、前卫艺术、后现代主义[J]. 艺术百家, 2006(04):23-26+41.

[13] Clark, T. J. Farewell to an Idea: Episodes from a History of Modernism[M]. Yale University Press, 1999.

[14] Clark, T. J. Picasso and Truth: From Cubism to Guernica[M]. Princeton University Press, 2013.

[15] Belloli, Lucy. The Evolution of Picasso's Portrait of Gertrude Stein[J]. The Burlington Magazine, 1999, 141(1150):12-18.

[16] Bourneuf, Annie. “Radically Uncolorful Painting”: Walter Benjamin and the Problem of Cubism[J]. Grey Room, 2010(39):74-94.

[17] Ferguson, John. Picasso and the Classics[J]. Greece & Rome, 1962, 9(2):183-192.

[18] Friman, Alice. Picasso’s Eyes[J]. Prairie Schooner, 2011, 85(3):49-50.

[19] Fry, E. F. Picasso, Cubism, and Reflexivity[J]. Art Journal, 1988, 47(4):296-310.

[20] Gopnik, Adam. High and Low: Caricature, Primitivism, and the Cubist Portrait[J]. Art Journal, 1983, 43(4), The Issue of Caricature: 371-376.

[21] Lubar, R. S. Unmasking Pablo's Gertrude: Queer Desire and the Subject of Portraiture[J]. The Art Bulletin, 1997, 79(1):56-84.

[22] Rubin, William. From Narrative to "Iconic" in Picasso: The Buried Allegory in Bread and Fruitdish on a Table and the Role of Les Demoiselles d'Avignon[J]. The Art Bulletin, 1983, 65(4):615-649.

[23] Steinberg, Leo. Picasso’s Endgame[J]. October, 1995(74):105-122.

[24] Sweeney, J. J. Picasso and Iberian Sculpture[J]. The Art Bulletin, 1941, 23(3):191-198.

[25] Tucker, P. H. Picasso, Photography, and the Development of Cubism[J]. The Art Bulletin, 1982, 64(2):288-299.

【图片来源】

[1] Picasso, Pablo. Gertrude Stein. 1905-1906. Metropolitan Museum of Art.

[2] Picasso, Pablo. Seated Nude and Standing Nude. 1906. Philadelphia Museum of Art.

[3] Picasso, Pablo. Self-Portrait with Palette. 1906. Philadelphia Museum of Art.

[4] Picasso, Pablo. Self-Portrait. 1906. Metropolitan Museum of Art.

[5] Picasso, Pablo. Head of a Man. 1908. Metropolitan Museum of Art.

[6] Picasso, Pablo. Glass Vessels. 1906. Hermitage Museum.

[7] Picasso, Pablo. Composition with Skull. 1908. Hermitage Museum.

[8] Picasso, Pablo. Mandolin and Guitar. 1924. Guggenheim Museum.

[9] Picasso, Pablo. Bread and Dish with Fruits on Table. 1909. Kunstmuseum Basel.

[10] Picasso, Pablo, The Three Dancers. 1925. Tate Modern and Tate Britain.

[11] Picasso, Pablo. Painter and His model. 1927.WikiArt.

[12] Picasso, Pablo. The Studio. 1927-1928.The Museum of Modern Art.

[13] Picasso, Pablo. Figure and Profile. 1928. WikiArt.

[14] Picasso, Pablo. Seated Bather. 1930.The Museum of Modern Art.

[15] Picasso, Pablo. Figures at the Seaside. 1931. Musée Picasso.

[16] Picasso, Pablo. Guernica. 1937. Museo Reina Sofía.

[17] Picasso, Pablo. The Red Armchair. 1930. The Art Institute of Chicago.

[18] Picasso, Pablo. Girl before a Mirror. 1932. The Museum of Modern Art.